Ценовой шок на нефтяных рынках, начавшийся в середине 2014 года, продолжает влиять на Азербайджан, что привело его экономику к глубокой рецессии и отрицательному росту реального ВВП (-2,4% в 2016 году). Снижение объемов добычи нефти, достигавших в 2010 г. 1 млн. баррелей в день (б/д), и грядущее в последующие 15-20 лет сокращение запасов черного золота сигнализировали правительству о необходимости стимулирования несырьевых секторов экономики. Власти провозгласили свою приверженность диверсификации в ряде планов национального развития и стратегических дорожных карт.[1] Однако на перспективу реализации этих задач влияют два ключевых фактора: «рециклирование нефтедолларов» и стратегический уход США из региона. Первое означает, что сформированный благодаря внешним условиям избыток нефтяных доходов просачивается в местные проекты развития инфраструктуры и в сектор недвижимости, что препятствует движению капитала в несырьевые секторы. Второе знаменует потерю стратегического значения и привлекательности для зарубежных инвесторов. Низкие цены на товары и приписываемые президенту Дональду Трампу изоляционистские взгляды не предвещают успеха намерениям Азербайджана переориентировать и диверсифицировать свою экономику.

Рециклирование нефтедолларов

Последний значительный цикл нефтяного бума в истории Азербайджана (2005-2014 гг.) принес государственному нефтяному фонду (ГНФАР) впечатляющий доход в размере 125 млрд долл. Создававшийся в качестве накопительного и стабилизационного, этот фонд национального благосостояния на данный момент выделил порядка 35 млрд долл. (28% своих активов) в стратегические резервы, направив оставшуюся часть для вливаний в национальную экономику.

Применяемый Азербайджаном способ использования и инвестирования своих нефтяных доходов соответствует модели «рециклирования нефтедолларов». Данная модель подразумевает циркуляцию долларовых нефтяных доходов между странами-экспортерами нефти и остальными странами мира. При высоких нефтяных ценах избыточные доходы инвестируются в зарубежные активы или тратятся на импорт товаров и услуг. Когда же цены на сырьевые товары падают, экспортеры нефти возвращают деньги на родину для сглаживания потерь от внешних валютных операций и покрытия внутренних потребностей в капитале. Единственное отличие азербайджанского рециклирования от аналогичного процесса в государствах Персидского залива состоит в том, что Азербайджан, похоже, рециклировал бóльшую часть своих нефтяных доходов внутри страны, а не на глобальных финансовых рынках.

На протяжении периода нефтяного бума, Азербайджан осуществлял не очень осторожную фискальную политику, расточительно расходуя имевшиеся средства и явно игнорируя свои собственные фискальные правила. На внутреннем рынке крупнейшими бенефициарами такой политики стали строительный сектор и инфраструктурные проекты: одна только стоимость городской реновации между 2012 и 2015 гг. оценивалась в 18 млрд долл. До 35% государственного бюджета в период нефтяного бума ежегодно направлялось на инфраструктурные и строительные проекты.

Основным каналом рециклирования нефтедолларов стал круг местных строительных компаний, субподрядчиков, банков и офшорных фиктивных компаний, связанных с влиятельными представителями кругов элиты. Та степень, в которой страна-экспортер нефти способна одновременно тратить все нефтяные поступления, представляет собой поглощающую способность страны. Инвестициям было трудно найти применение в сфере человеческого капитала, которая в Азербайджане характеризуется в целом низким уровнем профессионально-технического обучения и высшего образования, а также довольно существенной технологической отсталостью. Затраты на немногочисленные, но капиталоемкие инфраструктурные проекты имеют преимущество перед проектами, ориентированными на использование человеческого капитала, поскольку первые позволяли избежать рассеивания капитала за пределы ядра элиты, что позволило удовлетворить аппетиты конкурирующих патронатных сетей и умиротворить их, а также сделать более контролируемым процесс рециклирования нефтедолларов. Непредвиденными последствиями стали, однако, рост безработицы среди молодежи и обусловленный высокой долей молодежи в структуре населения «молодежный пузырь», который может впоследствии лопнуть, поскольку в закрытой политической системе не хватает предохранительных клапанов, нужных для высвобождения демографического давления.

Азербайджанский ГНФАР являлся еще одним каналом рециклирования нефтедолларов посредством как бюджетных отчислений, так и приобретения зарубежных капитальных активов. Зарубежные активы ГНФАР включают инструменты с фиксированным доходом, облигации, акции, золото и недвижимость. Его консервативная политика в отношении активов принесла скромные 1,2% прибыли от инвестиций (совокупность доходов фонда от управления активами составила только 425,4 млн долл. в 2015 году). Недостаток этого канала состоит в том, что он не вносит вклад в создание рабочих мест внутри страны, а, следовательно, способствует разрастанию упомянутого «молодежного пузыря».

Сельское хозяйство уничтожено

Азербайджанский подход к инвестированию капитала стимулировал усугубление синдрома «голландской болезни». Поскольку вырученные от продажи нефти крупные суммы иностранной валюты были конвертированы в валюту национальную, обменный курс последней повысился, уничтожая частные предприятия, возникавшие за пределами энергетического сектора. В итоге, к настоящему времени нефть и природный газ составляют 90% всего экспорта и 30% ВВП (не считая стимулированных нефтяными доходами сфер строительства и услуг).

Сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность за последнее десятилетие понесли серьезные потери из-за давления, обусловленного ростом курса маната (азербайджанской валюты) и нехваткой финансирования. Оздоровлению ситуации могло бы способствовать выделение некоторой части средств на сельское хозяйство, что в этом случае распространило бы богатства за пределы круга элиты, рециклирующей нефтедоллары. Сельскохозяйственное производство – традиционный сектор, считающийся самым перспективным с точки зрения сравнительных преимуществ и имеющий потенциал для получения экспортных доходов, не связанных с нефтью, – пришло в упадок; в то время как неэкспортные секторы, включая сектор услуг (отели, рестораны, банки) и строительство, росли в соответствии с синдромами «голландской болезни». Согласно официальной статистике, доля сельского хозяйства в ВВП упала с 16% в 2000 году до 9% в 2005 году, а затем до 6,2% в 2015 году; в то время как доля неэкспортного сектора строительства почти удвоилась, увеличившись с 6,5% в 2000 году до 12% в 2015 году. Легкая промышленность (текстиль, пищепереработка) также понесла потери из-за устаревшего оборудования и нехватки инвестиций.

Значительные перемены в политике, как правило, становятся успешными в тех случаях, если в стране есть требующий реформ мощный электорат. Из-за влияния советского наследия частный сектор Азербайджана за пределами нефтяной промышленности, оказался слабым и маловлиятельным перед лицом богатых элит, владеющих крупными активами в нефтяном секторе. Небольшое число предпринимателей из частного сектора, зачастую связанных с политическими элитами, зависимо от государственной поддержки и не имеет необходимой для отстаивания реформ независимой политической опоры. Для правящих элит связанные с рециклированием нефтедолларов внутри страны большие невосполнимые затраты делают диверсификацию азербайджанского хозяйства экономически непривлекательной и политически обременительной даже при том, что более разнообразный экспорт в долговременной перспективе мог бы сделать экономику менее уязвимой к влиянию нефтяных цен и волатильности объемов.

Мираж недвижимости

Как и во многих государствах Залива, нефтяная рента использовалась азербайджанскими элитами и олигархами для развития своих проектов в сфере недвижимости, а также для реализации своих деловых интересов в строительной отрасли и в секторе услуг. Озвученный и осуществлявшийся Баку план модернизации оказался поразительно похожим на стратегии государств Залива, включая идею о том, что государство должно поддержать превращение Баку в современный мегаполис и крупный транспортный узел с высотными зданиями, современными торговыми комплексами, роскошными бутиками и технопарками. Все это предположительно должно было обеспечить государство достаточными налоговыми доходами тогда, когда через 15-20 лет в стране истощатся запасы нефти.

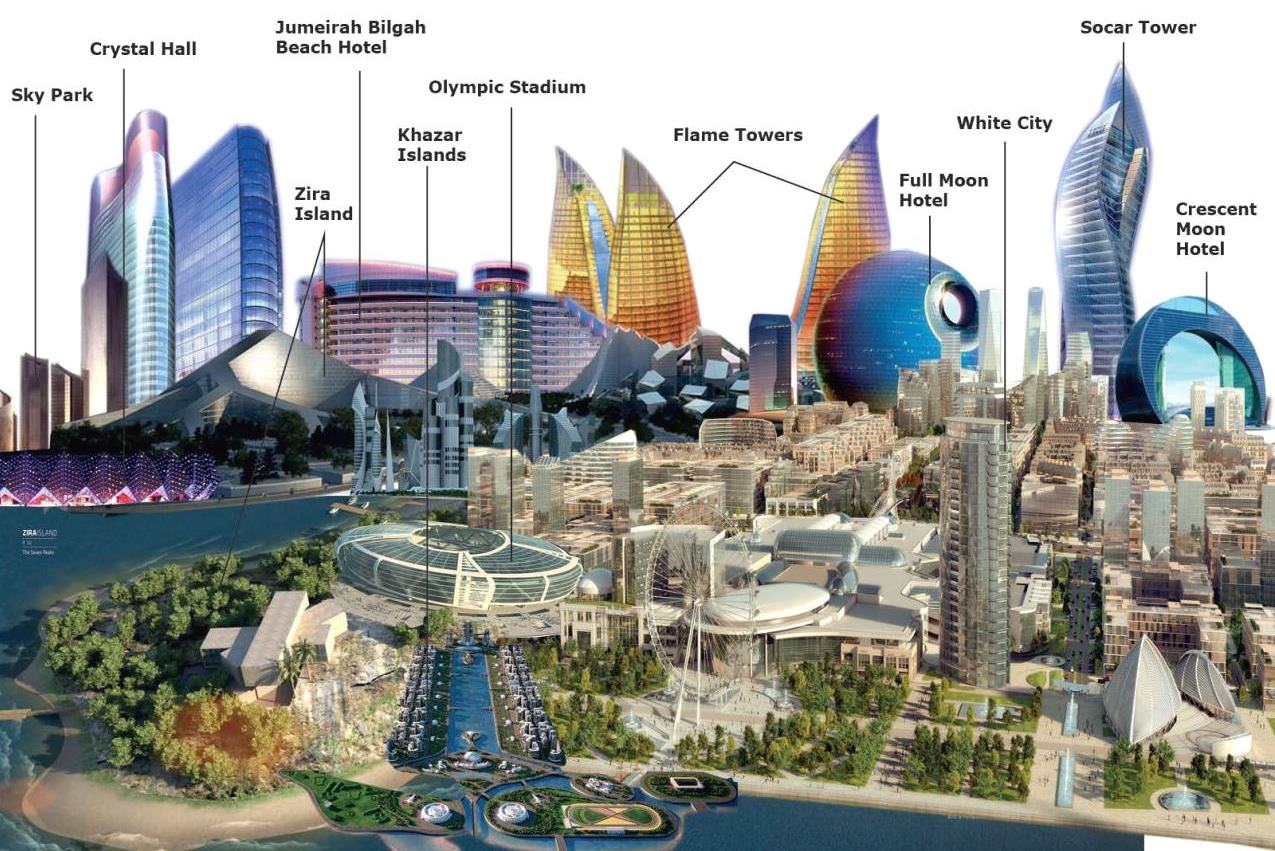

Необычно длительный период высоких цен на нефть между 2004 и 2014 гг. предоставил благоприятные условия для реализации этого плана. Во-первых, план предусматривал обновление инфраструктуры (дорог, автострад, топливозаправочных станций, аэропортов). Далее, должны были быть построены новые жилые комплексы (такие как «Белый город» и «Порт Баку резиденс», небоскребы (такие как «Пламенные башни»), пятизвездочные гостиницы и выставочные центры (см. схему 1). Затем упор планировалось сделать на более капиталоемкие проекты, такие как технопарки, застройка объектами недвижимости, развитие логистической и транспортной инфраструктуры, включая новый морской порт и новую железнодорожную ветку между Азербайджаном и Турцией. Символом масштабности данных планов стал запуск американской компанией в 2013 году принадлежащего Азербайджану спутника стоимостью 230 млн долл.

Нерентабельные дорогостоящие проекты cтали излюбленным способом рециклирования нефтедолларов. Они нежизнеспособны без преференций и государственной поддержки и обанкротились бы в обычных конкурентных условиях. Показательным примером является проект в сфере недвижимости «Хазарские острова» стоимостью 100 млрд долл., который должен был заключаться в развитии архипелага из 55 искусственных островов в Каспийском море с тысячами квартир, как минимум 8 отелями, гоночной трассой Формулы 1, яхт-клубом, аэропортом и самым высоким зданием в мире – башней «Азербайджан». Начатый в конце цикла нефтяного бума концерном «Авеста» (компанией с неясной структурой собственности) проект был полностью заброшен после сокращения нефтяных доходов в 2015-16 гг.

Схема 1. Архитектурный облик Баку примерно в 2020 году

Источник: Francisco Colom, Emma Gabalda, and Vicente Plaza

Международные связи

Иностранный капитал имеет тенденцию притекать в стратегически значимые для интересов Запада регионы. За последние пять-шесть лет американское правительство теряло интерес к Центральной Азии и Кавказу, в то время как Россия старалась утвердить свое доминирование в этих регионах. Как отмечали Фиона Хилл и ее коллеги:

«2010 год ознаменовал конец длительного периода концентрированного внимания США, включая интерес к развитию ситуации с каспийскими энергоносителями. По мере того как фокус политических и коммерческих интересов сместился с экспорта азербайджанской нефти на экспорт газа на турецкий и европейские рынки, США покинули арену региональной энергетической дипломатии.»

Эта отстраненность, по всей видимости, продолжится при администрации Трампа, учитывая его изоляционистскую внешнюю риторику и личную симпатию к российскому президенту Владимиру Путину.

Низкие нефтяные цены будут сдерживать иностранные инвестиции в Каспийский регион. Структурные изменения на глобальных рынках энергоносителей в сочетании со значительным ростом поставок новыми производителями из Северной и Южной Америки (включая США), также могут препятствовать инвестициям в зарубежные рынки. Поскольку глобальные финансовые потоки начинают обходить регион стороной после утраты им своей стратегической значимости, существует высокий риск того, что маргинальность положения Азербайджана усилится. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) еще более осложняется из-за внутриконтинентальной позиции Каспийского бассейна. Вообще, регион считается средой с высоким уровнем риска из-за большого расстояния до конечных потребителей на Западе. Нерентабельные и расточительные азербайджанские ненефтяные проекты, такие как автозаводы в Нахичевани и Гяндже или технопарк в Пираллахи равным образом вряд ли окажутся привлекательными для инвесторов.

Когда внутренних источников финансирования не хватает, нефтедобывающие государства могут обратиться к зарубежным инвесторам или заемщикам. К настоящему времени, потратив в 2015 году две трети своих валютных резервов, Баку обратился к зарубежным кредитам для финансирования газопроводов, увеличив дефицит платежного баланса, и, следовательно, наращивая свой долг. В последние месяцы правительство взяло взаймы 1,73 млрд долл. у азиатских партнеров (Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций) и 400 млн долл. у Всемирного банка для финансирования расширения освоения газового месторождения «Шах Дениз-2» и строительства Трансанатолийского газопровода TANAP ( также известного как «Южный газовый коридор»), стоимость которого оценивается в 45 млрд долл.

Азербайджан опасается потерять США как ключевой источник зарубежных инвестиций, в которых страна отчаянно нуждается для завершения запланированных мегапроектов, связанных с транспортировкой энергоносителей и логистическими центрами, олицетворяющими видение властями перспектив постнефтяного будущего. Когда стратегическая значимость региона снижается, нефтяные государства зачастую вынуждены прибегать к реформам для привлечения дополнительных иностранных инвестиций. Участие США, будь то на условиях проведения реформ или без них, необходимо для привлечения ПИИ. Это может объяснить, почему не жалели сил и затрачивали значительные суммы нефтяных доходов для улучшения имиджа страны за рубежом посредством организации кампании агрессивного политического маркетинга и лоббистской деятельности в США.

С 2012 по 2016 год Азербайджан принял несколько крупных развлекательных и спортивных мероприятий, включая международный конкурс эстрадной песни Евровидение, Европейские олимпийские игры и Гран-при Формулы-1. В США азербайджанское правительство наняло лоббистские компании (такие как «Подеста-групп») для продвижения своих интересов в Конгрессе. Не так давно, на фоне падающих цен на нефть, азербайджанская государственная нефтяная компания ГНКАР профинансировала поездку в Баку и презентовала дорогие подарки десяти членам Конгресса и их помощникам.

В декабре 2016 года, вслед за победой Дональда Трампа, азербайджанское посольство в Вашингтоне организовало празднование Хануки с участием влиятельной американской еврейской организации (Конференции президентов) и выбрала Трамп-отель в г. Вашингтоне для проведения торжества. Дата мероприятия была подобрана тщательно: следующий день после визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Баку.

Выводы

Прошло более чем десять лет с начала «второй нефтяной эры», но тем не менее диверсификация остается для Азербайджана серьезнейшим вызовом. Однако, диверсификация едва ли имеет шансы на успех. Значительная часть рециклированных нефтедолларов представляет собой невозвратные затраты; их невозможно конвертировать в инвестиционный капитал, чтобы развивать альтернативные секторы в том случае, если бы правительство осуществляло крупные реформы. Компенсационный капитал может поступать только из внешних источников, но события на этом фронте развиваются не в пользу Азербайджана.

США фактически уходят из обширного региона, предоставляя России возможность утверждать в нем свое влияние. Ослабление стратегических интересов Запада в регионе снизит привлекательность региона для зарубежного капитала. С победой Трампа американские интересы и роль в регионе, похоже, продолжат уменьшаться. Таким образом, Азербайджан окажется перед необходимостью диверсификации, однако движение в данном направлении едва ли получит необходимую поддержку зависящих от государства элит из частного сектора.

[1] См.: «Долгосрочная нефтяная стратегия» (2004), «Перспективы 2020» (2012), а также серию обнародованных в декабре 2016 года стратегических дорожных карт, охватывающих финансовый сектор, информационные технологии, логистику, торговлю и прочие сектора.